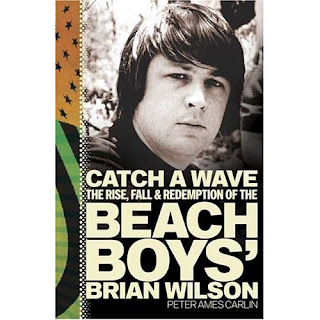

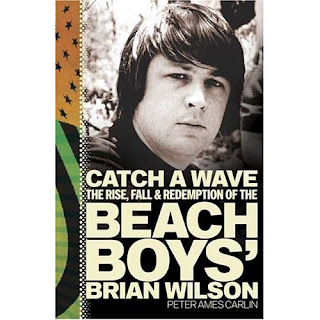

Je viens de terminer la lecture de cette impressionnante biographie consacrée à Brian Wilson et aux Beach Boys. C'est véritablement l'enfer de la médaille, les insectes cachés sous le caillou illuminé par le soleil.

Au-delà de tout ce qu'on apprend (et qui serait trop long à résumer ici), un aspect du livre a retenu mon attention, créant une étrange "correspondance poétique" avec le film de Gaspar Noé IRRÉVERSIBLE. Dans ce film assez dérangeant, l'un des personnages dit :

- Le temps détruit tout.

S'il est un aspect que CATCH A WAVE met en relief, c'est bien les ravages du temps. Thème éculé, peut-être, mais néanmoins souvent véritable. L'optimiste en moi (finira-t-il par périr, d'ailleurs ?) refuse de croire que "le temps détruit TOUT", mais je dois me rendre à l'évidence : il détruit pas mal de choses... Il corrode, érode, gruge... Des amitiés, la naïveté, la confiance envers soi et envers les autres, la spontanéité, etc. C'en est à se demander comment on réussit à ne pas devenir un squelette.

Mais, bien sûr, il faut se relever, n'est-ce pas ? Il faut toujours se relever...

CATCH A WAVE raconte en détails comment un groupe de jeunes musiciens, dirigés par un compositeur dont le talent croît de façon exponentielle au fil des albums, finit par se fourvoyer dans tous les pièges possibles, avant de devenir une odieuse caricature de ce qu'il fut à l'origine.

Les Beach Boys, à peine sortis de l'adolescence, chantaient les joies du soleil, de la liberté, de l'amour... 1961, 1962, 1963, 1964... FUN FUN FUN, DO YOU WANNA DANCE ?, SURFIN' USA... Que de la naïveté et une vision idyllique d'une vie insouciante.

Puis, déjà, à partir de 1965, la volonté apparaît, chez certains membres du groupe, de "respecter la formule" qui assure un succès commercial, car, après tout, il faut payer la maison, les voitures, entretenir les maîtresses, etc. Éternel combat du négoce et de l'art. De l'autre côté, Brian Wilson, compositeur de plus en plus tourmenté dont la création artistique est une planche de salut... Wilson qui veut enregistrer "le meilleur disque de rock de tous les temps", de plus en plus ambitieux et expérimental dans son approche, se heurtant à l'incompréhension de son groupe (formé de ses deux frères, du cousin Mike Love et de l'ami d'enfance Al Jardine)... Conséquences : après avoir travaillé pendant des mois sur un album très ambitieux (SMILE), il amorce une dépression, une descente en enfer qui dure presque 10 ans, pendant laquelle... :

- Wilson devient obèse et drogué, passant de nombreuses journées alité...

- Le groupe, encore hier adulé, est considéré comme trop désuet, naïf, voire arriéré, par la relève des nouveaux groupes de la seconde moitié des années 60 et par les fans de ces nouveaux groupes (Doors, Jefferson Airplane, etc.). Il n'est plus d'actualité de parler d'âneries de leur genre alors que la guerre du Vietnam fait des ravages, que des émeutes ont lieu, que des problèmes raciaux ébranlent l'Amérique... et j'en passe.

D'où :

- Tentative du groupe de rester en phase avec son époque (de jolies barbes apparaissent, les paroles traitent de thèmes écologiques, etc.). Le plus intéressant, dans tout ça, c'est que cette réaction donne lieu à d'excellents albums, à mon avis (HOLLAND, SUNFLOWER, etc.), albums qui ne sont PLUS écrits par le "génie" du groupe, mais bien par les autres membres.

Cette phase n'est donc pas catastrophique, MAIS :

- Les albums ne se vendent plus. Que faire ? Ressusciter le mythe. Le mythe = Brian Wilson, génie aux ailes brûlées, terré dans un mutisme musical depuis de nombreuses années. D'où la campagne BRIAN IS BACK... Un traitement de choc propulse Brian Wilson derrière la console : il produit deux albums bancaux, dénudés, dont les arrangements précaires ont de quoi surprendre... Chansons enfantines, naïves, qui parlent du système solaire, de Johnny Carson, de l'avion, etc.

Et c'est là où la catastrophe commence. Les albums ne se vendent pas (mauvaise promo, et le groupe, en plus, n'est pas satisfait des chansons de Wilson, trouvées trop bizarres, mais dès 1966, beaucoup de morceaux que Brian Wilson proposait étaient jugés (par son groupe) insuffisants, déconcertants, peu commerciaux).

Que faire ? Retourner aux "valeurs sûres", c'est-à-dire régresser avec des chansons sur le surf, les filles et la plage...... tout ça chanté par des hommes qui n'ont plus rien des jeunes naïfs qu'ils furent jadis. Des types drogués, désabusés, paumés, cyniques, qui se détestent au point de ne plus entrer sur scène ensemble, qui vont même jusqu'à se battre pendant un concert... Je vous laisse imaginer la catastrophe imminente, dont une longue version disco d'un vieux morceau soul constitue la pointe d'un iceberg empoisonné. Quelques jolies balades subsistent sur l'album de 1979 (LIGHT ALBUM), mais ensuite, là, vraiment, destination enfer.

Brian Wilson est traîné presque de force sur scène... Terrifié, il arrive à peine à "assurer"...

Son frère Dennis, aux prises avec son caractère excessif, compose aussi des chansons d'une beauté étonnante - il faut le dire, car on a trop souvent évoqué le cas de Brian Wilson seul. Bon, on peut admettre que les autres (en particulier Mike Love) ne donnent pas dans le génie, encore moins après 1974...

Que penser de KEEPIN' THE SUMMER ALIVE et THE BEACH BOYS ? (l'album à la production qui tue : 1985, des synthés, des solos de sax alimentaires)...

Brian Wilson se lance en solo (bonne idée), mais il s'entoure de producteurs peu doués. On surcharge ses albums de synthés, ou alors on lui donne un son SOFT ROCK (IMAGINATION, 1998) qui lui ôte une bonne part de crédibilité, à moins d'avoir une oreille capable de faire le tri.

Le reste, au moins, est constitué en partie de bonnes nouvelles : parution de l'album SMILE en 2004, salué par la critique et, accessoirement, salué par moi.

They say that Brian is back... Il est de retour, Wilson, mais on voit qu'il a traversé l'enfer. Et ça, ça laisse des marques.

Le temps ne détruit donc pas tout, mais il a des griffes...