Depuis 15 ans déjà, le festival Fantasia permet aux cinéphiles de découvrir des films étonnants et souvent rares, dans un contexte festif ou vibrant, mais toujours sous le signe d’une passion réelle pour le cinéma « de genre ». J’ai eu l’occasion de rendre compte de cet événement à plusieurs reprises sur ce blogue, notamment

ici. Je reviens tout juste de la dernière édition du festival avec la tête pleine d’images et de bons souvenirs.

Départ pour Montréal vendredi, le 29 juillet, avec la belle Ariane. Arrivé à 16 heures, je retrouve mon vieux complice Patrick, de même que l'ami Simon Laperrière (tous deux sont activement impliqués dans le festival – Simon vient d’ailleurs de faire paraître un article consacré à la « contre-cinéphilie » dans un intéressant livre québécois (une première) sur le giallo).  Nous bavardons brièvement avec la compagne de Simon, mais aussi avec Gilles Esposito (Mad Movies) et Jean-François Rauger de la Cinémathèque française. Puis, bref souper en compagnie de Patrick avant la découverte de ce qui sera notre première projection du festival: Little Deaths.

Nous bavardons brièvement avec la compagne de Simon, mais aussi avec Gilles Esposito (Mad Movies) et Jean-François Rauger de la Cinémathèque française. Puis, bref souper en compagnie de Patrick avant la découverte de ce qui sera notre première projection du festival: Little Deaths. Comme c’est très souvent le cas pour les films à sketches, les trois segments sont de qualité inégale. Qui plus est, malgré une thématique commune (l’élément psychosexuel traité à la manière du thriller au sens large), les univers représentés sont très différents. Malgré un départ sadien intéressant (un couple pervers enlève une jeune sans-abri), le premier sketch se termine de manière convenue et caricaturale après un invraisemblable retournement de situation. On a presque l’impression de lire un épisode ordinaire de Tales from the Crypt, cette bande dessinée d’horreur moralisatrice publiée par EC Comics au courant des années 50.

Comme c’est très souvent le cas pour les films à sketches, les trois segments sont de qualité inégale. Qui plus est, malgré une thématique commune (l’élément psychosexuel traité à la manière du thriller au sens large), les univers représentés sont très différents. Malgré un départ sadien intéressant (un couple pervers enlève une jeune sans-abri), le premier sketch se termine de manière convenue et caricaturale après un invraisemblable retournement de situation. On a presque l’impression de lire un épisode ordinaire de Tales from the Crypt, cette bande dessinée d’horreur moralisatrice publiée par EC Comics au courant des années 50.

La seconde histoire se situe dans une ambiance qui rappelle un peu celle des premiers films de Cronenberg, même si son mélange de puérilité et de commentaire social noir aboutit à un déséquilibre qui mine la crédibilité de l'ensemble.

La dernière section, enfin, s’attarde d’abord à dépeindre une relation sadomasochiste qui sert de « rampe de lancement » à une conclusion radicale. Encore une fois, cependant, une impression de petite morale est ressentie.  Quoi de mieux pour poursuivre la soirée que de faire une autre découverte ? Nous avons hésité un moment entre Kalevet et la «Nuit excentrique», qui nous aurait entre autres permis de voir Il était une fois le diable, un très étrange film fantastique français signé Bernard Launois… Mais puisque j’avais déjà vu cet inclassable en VHS, j’ai opté pour Kalevet (alias Rabies), long-métrage israélien en version originale hébreu, rien de moins ! Le programme de Fantasia précisait que Kalevet était « estampillé ironiquement comme le premier slasher israélien », en spécifiant que la référence générique en question est plus ou moins trompeuse. Le texte de présentation du film cite les premiers Danny Boyle à titre comparatif, ce qui, à mon sens, donne une bonne idée de l’ambiance de chronique criminelle outrancière de Rabies. Mentionnons quand même que le facteur grand-guignolesque est ici multiplié de manière considérable.

Quoi de mieux pour poursuivre la soirée que de faire une autre découverte ? Nous avons hésité un moment entre Kalevet et la «Nuit excentrique», qui nous aurait entre autres permis de voir Il était une fois le diable, un très étrange film fantastique français signé Bernard Launois… Mais puisque j’avais déjà vu cet inclassable en VHS, j’ai opté pour Kalevet (alias Rabies), long-métrage israélien en version originale hébreu, rien de moins ! Le programme de Fantasia précisait que Kalevet était « estampillé ironiquement comme le premier slasher israélien », en spécifiant que la référence générique en question est plus ou moins trompeuse. Le texte de présentation du film cite les premiers Danny Boyle à titre comparatif, ce qui, à mon sens, donne une bonne idée de l’ambiance de chronique criminelle outrancière de Rabies. Mentionnons quand même que le facteur grand-guignolesque est ici multiplié de manière considérable. On se retrouve donc dans une forêt où sévit un tueur en série et où plusieurs personnages se perdent, se pourchassent, s’aident ou cherchent à s’entretuer. S’il est en apparence joué sérieusement (c'est-à-dire sans les techniques propres à la comédie au premier degré, en dépit du jeu volontairement forcé de certains comédiens), le film vise le registre de l’humour noir. À ce titre, il est permis de regretter qu’à force d'outrance, le résultat finisse par lasser. On cherchera ailleurs le sens des nuances. Toutes proportions gardées, Kalevet me faisait songer à ces oeuvres qui se veulent irrévérencieuses et décapantes, telles Cadavres, mais qui, au final, laissent une impression de bêtise et de démagogie, entre autres à cause de leur caractère unidimensionnel.

On se retrouve donc dans une forêt où sévit un tueur en série et où plusieurs personnages se perdent, se pourchassent, s’aident ou cherchent à s’entretuer. S’il est en apparence joué sérieusement (c'est-à-dire sans les techniques propres à la comédie au premier degré, en dépit du jeu volontairement forcé de certains comédiens), le film vise le registre de l’humour noir. À ce titre, il est permis de regretter qu’à force d'outrance, le résultat finisse par lasser. On cherchera ailleurs le sens des nuances. Toutes proportions gardées, Kalevet me faisait songer à ces oeuvres qui se veulent irrévérencieuses et décapantes, telles Cadavres, mais qui, au final, laissent une impression de bêtise et de démagogie, entre autres à cause de leur caractère unidimensionnel.

La journée du samedi nous réservera une palette plus variée, qui commence par Stake Land, film américain dont le sujet est rebattu : les vampires. Je dois admettre d’emblée ma grande lassitude face à ce thème exsangue (sans jeux de mots) dont la déclinaison envahissante suscite chez moi un sentiment d’épuisement. Néanmoins, puisque Stake Land est produit par le cinéaste/comédien Larry Fessenden (généralement un gage de qualité), j’ai souhaité lui donner une chance. Bonne initiative : c'est de toute évidence un « film du cœur », réalisé avec beaucoup de soin. Une ambiance de déliquescence automnale pèse sur les péripéties de personnages dont la personnalité contribue au succès de l'entreprise. Un adolescent, une jeune femme enceinte, une religieuse et un combattant d’expérience arpentent une terre dévastée, en proie aux vampires et à des groupes religieux extrémistes. La réalisation évite les effets faciles (à quelques scènes près) et distille une atmosphère mélancolique qui rend d’autant plus frappantes les scènes de violence, lorsqu'elles surviennent. Après avoir pris une pause au pub Irish Embassy, nous regagnons le Theatre Hall pour la projection de The FP. Je n’avais pas souhaité lire beaucoup de précisions au sujet de ce film dans le programme de Fantasia, afin de garder la surprise intacte. Je savais tout au plus que le film se voulait une sorte d’hommage au cinéma des années 80. On citait Escape From New York, The Warriors et Class of 1984, trois films dans lesquels on retrouve un climat apocalyptique et une atmosphère violente.

Après avoir pris une pause au pub Irish Embassy, nous regagnons le Theatre Hall pour la projection de The FP. Je n’avais pas souhaité lire beaucoup de précisions au sujet de ce film dans le programme de Fantasia, afin de garder la surprise intacte. Je savais tout au plus que le film se voulait une sorte d’hommage au cinéma des années 80. On citait Escape From New York, The Warriors et Class of 1984, trois films dans lesquels on retrouve un climat apocalyptique et une atmosphère violente. En fait, The FP, c’est bien autre chose : cette comédie relate comment deux groupes rivaux s’affrontent grâce à un jeu vidéo style Wii. Le tout se veut branché et jeune (musique électronique, personnages caricaturaux, humour gras, etc.). Ça m’a semblé décérébré, pénible et très lourd, à la manière de junk-food nauséeux, pesant et sans valeur nutritive. Comparaison culinaire mise à part, je vois mal comment cette « chose » pourra s’inscrire dans la durée. Tous les personnages hyperactifs et stéréotypés ont un vocabulaire ordurier limité aux mêmes insultes interchangeables, et les incessantes compétitions de pantins sautillants ont très vite fait de susciter l’ennui. On se croirait dans une version trépanée de Scott Pilgrim. Après la projection, les réalisateurs ont brièvement répondu à quelques questions du public (qui portaient sur des éléments superficiels, est-ce une coïncidence ? « Où avez-vous trouvé vos bottes ? », par exemple, question formulée dans une grammaire rudimentaire : "The Boots ! The Boots !"). On a aussi appris quelque chose de significatif : le père des réalisateurs (Ron Trost) est impliqué dans le domaine du cinéma américain depuis plusieurs décennies, à titre de responsable des effets spéciaux. Cela explique probablement grâce à quels contacts le film a pu être produit.

En fait, The FP, c’est bien autre chose : cette comédie relate comment deux groupes rivaux s’affrontent grâce à un jeu vidéo style Wii. Le tout se veut branché et jeune (musique électronique, personnages caricaturaux, humour gras, etc.). Ça m’a semblé décérébré, pénible et très lourd, à la manière de junk-food nauséeux, pesant et sans valeur nutritive. Comparaison culinaire mise à part, je vois mal comment cette « chose » pourra s’inscrire dans la durée. Tous les personnages hyperactifs et stéréotypés ont un vocabulaire ordurier limité aux mêmes insultes interchangeables, et les incessantes compétitions de pantins sautillants ont très vite fait de susciter l’ennui. On se croirait dans une version trépanée de Scott Pilgrim. Après la projection, les réalisateurs ont brièvement répondu à quelques questions du public (qui portaient sur des éléments superficiels, est-ce une coïncidence ? « Où avez-vous trouvé vos bottes ? », par exemple, question formulée dans une grammaire rudimentaire : "The Boots ! The Boots !"). On a aussi appris quelque chose de significatif : le père des réalisateurs (Ron Trost) est impliqué dans le domaine du cinéma américain depuis plusieurs décennies, à titre de responsable des effets spéciaux. Cela explique probablement grâce à quels contacts le film a pu être produit. Après une telle déception, le film suivant ne pouvait qu’être mis en valeur. De nationalité italienne, Morituris est la première réalisation de Raffaele Picchio. La recette : ¼ de I Spit on Your Grave, ¼ de série B italienne dégénérescente, période 1985-1989 (Les Fantômes de Sadome et autres), ¼ de Templiers Aveugles et ¼ de fumetti per adulti (une citation du Bourreau écarlate est d'ailleurs significative quant aux influences de Morituris). Le résultat correspond certainement à ce que le réalisateur en a dit dans sa présentation : « A nasty film ». La première demi-heure donne dans l’horreur psychosexuelle avec un groupe de jeunes hommes mal intentionnés à l’égard de touristes féminines. Bientôt, on change de registre pour aboutir à quelque chose de plus fantaisiste et de moins dérangeant. Au résultat, un « Midnight Movie » divertissant qui se borne à divertir grâce à ses effets-chocs. Quelques belles idées sont présentes sans toutefois être approfondies, ce qui est typique d’une certaine approche « onirique » du genre, propre au cinéma des Lucio Fulci, Lamberto Bava, Umberto Lenzi et consorts, dans la seconde moitié des années 80. Je ne serais pas surpris qu’une suite soit donnée à ce long-métrage, pour peu qu’il rencontre un certain succès. Et s’il contribuait à relancer le cinéma d’horreur italien, malheureusement trop peu présent depuis plusieurs années ?

Après une telle déception, le film suivant ne pouvait qu’être mis en valeur. De nationalité italienne, Morituris est la première réalisation de Raffaele Picchio. La recette : ¼ de I Spit on Your Grave, ¼ de série B italienne dégénérescente, période 1985-1989 (Les Fantômes de Sadome et autres), ¼ de Templiers Aveugles et ¼ de fumetti per adulti (une citation du Bourreau écarlate est d'ailleurs significative quant aux influences de Morituris). Le résultat correspond certainement à ce que le réalisateur en a dit dans sa présentation : « A nasty film ». La première demi-heure donne dans l’horreur psychosexuelle avec un groupe de jeunes hommes mal intentionnés à l’égard de touristes féminines. Bientôt, on change de registre pour aboutir à quelque chose de plus fantaisiste et de moins dérangeant. Au résultat, un « Midnight Movie » divertissant qui se borne à divertir grâce à ses effets-chocs. Quelques belles idées sont présentes sans toutefois être approfondies, ce qui est typique d’une certaine approche « onirique » du genre, propre au cinéma des Lucio Fulci, Lamberto Bava, Umberto Lenzi et consorts, dans la seconde moitié des années 80. Je ne serais pas surpris qu’une suite soit donnée à ce long-métrage, pour peu qu’il rencontre un certain succès. Et s’il contribuait à relancer le cinéma d’horreur italien, malheureusement trop peu présent depuis plusieurs années ? Après un sommeil réparateur, nous sommes en forme le dimanche pour découvrir Tomie : Unlimited, neuvième (!) volet d’une série de films fantastiques japonais consacrés au personnage de Tomie, jeune fille maléfique. Heureusement pour le public, cet opus peut être vu indépendamment des épisodes précédents, même si en avoir vu quelques-uns (ou avoir lu les mangas consacrés au personnage) enrichit l'appréciation du film. Le sympathique réalisateur Noboru Iguchi a présenté son oeuvre avec beaucoup d’humour, en soulignant sa filiation avec l'étrange Hausu (1977), que j’ai eu la chance de regarder voilà quelques années. L’un comme l’autre développent allègrement l’onirique, le bizarre et le grotesque (adjectif utilisé par le réalisateur pendant sa présentation du film, par ailleurs). Tomie : Unlimited est très imaginatif et, s’il n’est pas effrayant, il étonne sans cesse par des images et des développements narratifs imprévisibles. À voir !

Après un sommeil réparateur, nous sommes en forme le dimanche pour découvrir Tomie : Unlimited, neuvième (!) volet d’une série de films fantastiques japonais consacrés au personnage de Tomie, jeune fille maléfique. Heureusement pour le public, cet opus peut être vu indépendamment des épisodes précédents, même si en avoir vu quelques-uns (ou avoir lu les mangas consacrés au personnage) enrichit l'appréciation du film. Le sympathique réalisateur Noboru Iguchi a présenté son oeuvre avec beaucoup d’humour, en soulignant sa filiation avec l'étrange Hausu (1977), que j’ai eu la chance de regarder voilà quelques années. L’un comme l’autre développent allègrement l’onirique, le bizarre et le grotesque (adjectif utilisé par le réalisateur pendant sa présentation du film, par ailleurs). Tomie : Unlimited est très imaginatif et, s’il n’est pas effrayant, il étonne sans cesse par des images et des développements narratifs imprévisibles. À voir ! Nous avons terminé notre périple montréalais par un documentaire américain, Last Days Here, consacré à la formation de hard rock Pentagram, née en 1971. Groupe-culte au parcours sinueux et anarchique, Pentagram n’enregistra son premier album qu’une quinzaine d’années plus tard ! La personnalité chaotique du chanteur Bobby Liebling n’en est pas la moindre raison, comme le documentaire nous permet de le découvrir. Dépendant affectif et faisant usage de multiples drogues, Liebling rappelle plusieurs « légendes brûlées » du rock, les Brian Wilson, Roky Erickson, Syd Barrett, Arthur Lee et autres. Si certains d’eux sont parvenus à s’en tirer, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, et lorsqu’on découvre qui est Liebling, au début de Last Days Here, on doit admettre que le pari est loin d’être gagné. Quel pari ? Celui d’un fan, Sean Pelletier, qui s'est donné pour mandat de gérer et de relancer sa carrière. Celle-ci stagne depuis un bon moment, entre autres à cause de spectacles catastrophiques pendant lesquels Liebling s’effondre sur scène au bout de quelques secondes, dans le meilleur des cas. Le documentaire demeure passionnant pour qui s’intéresse aux légendes obscures du rock ; il en ressort le portrait pathétique d’un dépendant affectif prêt à tous les excès pour attirer l’attention.

Nous avons terminé notre périple montréalais par un documentaire américain, Last Days Here, consacré à la formation de hard rock Pentagram, née en 1971. Groupe-culte au parcours sinueux et anarchique, Pentagram n’enregistra son premier album qu’une quinzaine d’années plus tard ! La personnalité chaotique du chanteur Bobby Liebling n’en est pas la moindre raison, comme le documentaire nous permet de le découvrir. Dépendant affectif et faisant usage de multiples drogues, Liebling rappelle plusieurs « légendes brûlées » du rock, les Brian Wilson, Roky Erickson, Syd Barrett, Arthur Lee et autres. Si certains d’eux sont parvenus à s’en tirer, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, et lorsqu’on découvre qui est Liebling, au début de Last Days Here, on doit admettre que le pari est loin d’être gagné. Quel pari ? Celui d’un fan, Sean Pelletier, qui s'est donné pour mandat de gérer et de relancer sa carrière. Celle-ci stagne depuis un bon moment, entre autres à cause de spectacles catastrophiques pendant lesquels Liebling s’effondre sur scène au bout de quelques secondes, dans le meilleur des cas. Le documentaire demeure passionnant pour qui s’intéresse aux légendes obscures du rock ; il en ressort le portrait pathétique d’un dépendant affectif prêt à tous les excès pour attirer l’attention. Une belle façon pour nous de conclure en beauté notre passage au festival, une expérience conviviale et sympathique. Remerciements à Patrick, à Simon Laperrière, à Nicolas Archambault et à l’équipe de Fantasia.

Une belle façon pour nous de conclure en beauté notre passage au festival, une expérience conviviale et sympathique. Remerciements à Patrick, à Simon Laperrière, à Nicolas Archambault et à l’équipe de Fantasia.

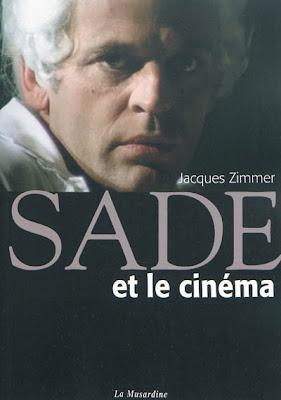

Ce n’était pas un mince défi que de s’attaquer – sérieusement – aux liens entre Sade et le cinéma. D’emblée, Jacques Zimmer précise qu’il ne s’agira pas de traiter du « sadisme » au cinéma (ce que d’aucuns ont déjà fait, partiellement), mais des œuvres qui se réclament explicitement de Sade. Deux volets sont analysés dans cette étude : l’œuvre et la vie de Sade, telles qu’adaptées par les cinéastes.

Ce n’était pas un mince défi que de s’attaquer – sérieusement – aux liens entre Sade et le cinéma. D’emblée, Jacques Zimmer précise qu’il ne s’agira pas de traiter du « sadisme » au cinéma (ce que d’aucuns ont déjà fait, partiellement), mais des œuvres qui se réclament explicitement de Sade. Deux volets sont analysés dans cette étude : l’œuvre et la vie de Sade, telles qu’adaptées par les cinéastes.